Da sempre Okwui Enwezor considera che l’arte debba “condividere il proprio palcoscenico storico con il contesto politico e sociale contemporaneo”.

D’altra parte, oltre a costituire il filo conduttore del suo lavoro, questo intento ha premesse importanti nella storia della Biennale di Venezia stessa; Enwezor, nell’ambito dei suoi discorsi istituzionali, ne ha illustrato uno fondamentale: “Nel 1974 la Biennale di Venezia, a seguito di un’importante riforma dell’istituzione e di una revisione dello Statuto e delle proprie direttive, lanciò un progetto ambizioso senza precedenti, un piano quadriennale di eventi e attività. Una parte dei programmi del 1974 fu dedicata al Cile; la Biennale si espose quindi attivamente con un gesto di solidarietà verso quel paese nel periodo immediatamente seguente il violento colpo di stato con cui, nel 1973, il governo di Salvator Allende era stato rovesciato dal generale Augusto Pinochet”.

Da queste premesse chiare ed esplicite scaturisce la mostra della 56ma Biennale di Venezia da Enwezor recentemente inaugurata; una mostra coerente, unitaria, assertiva, fortemente caratterizzata, come d’altra parte lo era già stata la Documenta da lui curata nel 2002; ma diversa: meno legata al linguaggio documentario; classica, fisica, ricca di pittura e di scultura, e assai più cupa, perché particolarmente cupo è il momento storico; forte, densa, martellante, a tratti labirintica, composta soprattutto di opere di ampie dimensione e presentate, in molti casi, in forma di serie; come a dire che la ripetizione rafforza il messaggio. E il messaggio arriva, in effetti, inequivocabile: il momento è grave, i valori su cui poggia la compagine sociale si sono rivelati labili, la guerra è intorno a noi, la violenza, nelle sue diverse forme e circostanze, è onnipresente.

Possiamo abituarci a questa convivenza e scegliere di non sentire.

Invece la questione ci riguarda.

Enwezor lo asserisce con fermezza attraverso gli artisti che partecipano a questa mostra, e anche attraverso il riferimento a due figure seminali del pensiero moderno come Marx e Benjamin.

Nel caso di Marx la meta-narrazione costituita dall’elaborazione quotidiana di brani del Capitale per tutta la durata della mostra dice il tentativo umano di darsi una spiegazione complessiva della storia per riuscire a orientarla verso un futuro diverso; sottende quindi una serie di considerazioni sull’idea di utopia, di desiderio, e sulla tensione al cambiamento alla quale l’uomo sembra oggi, tragicamente, aver rinunciato.

Mentre l’Angelus Novus di Benjamin che procede con fatica guardandosi alle spalle ed esprime lo spavento per ciò che sta lasciando dietro di sé, dice la necessità di muovere in avanti mantenendo viva la consapevolezza del passato.

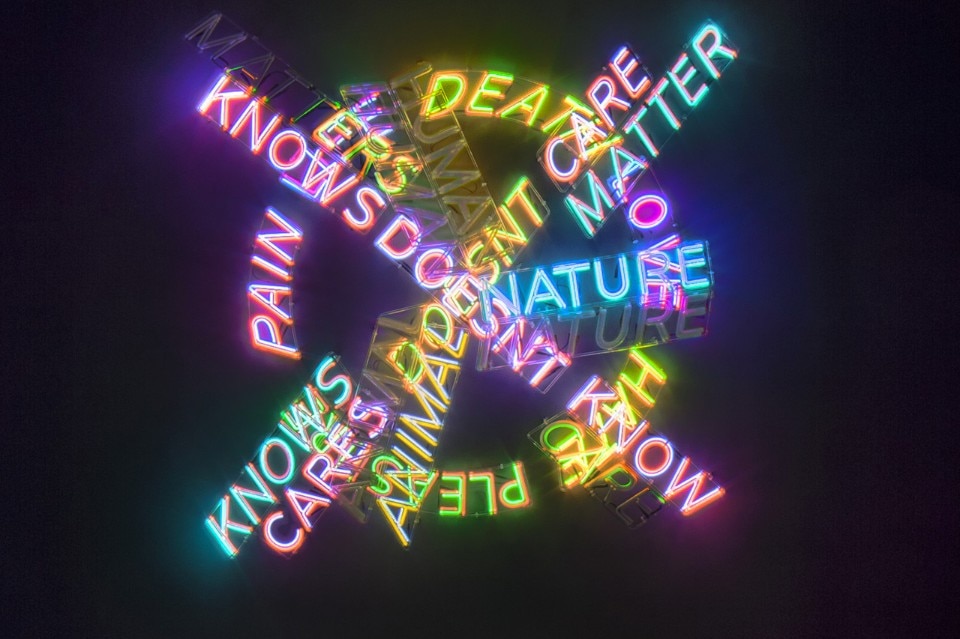

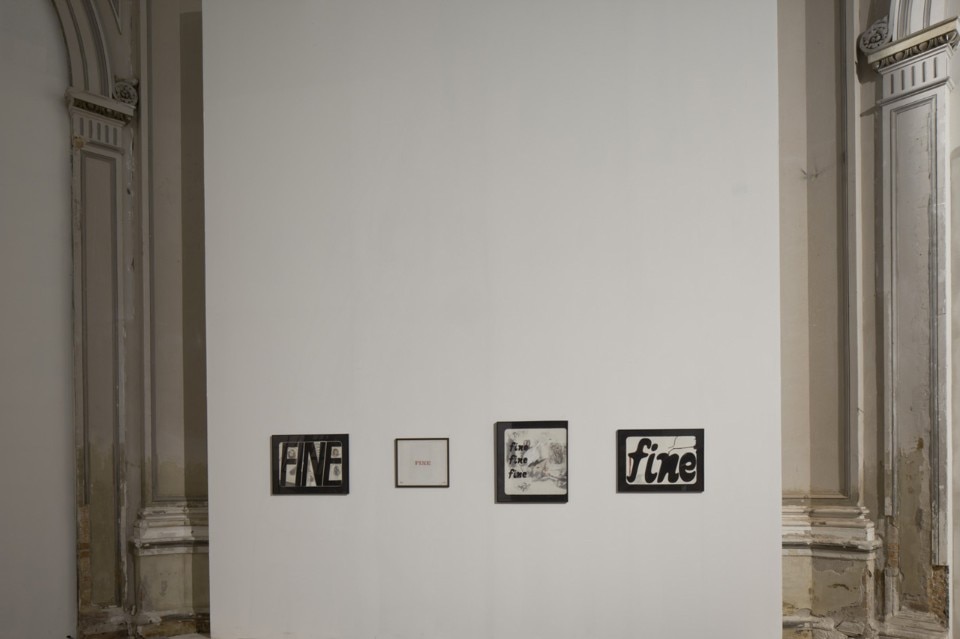

Le due sezioni della mostra dei Giardini e dell’Arsenale aprono rispettivamente con Fabio Mauri, il suo muro fatto di valige che evocano viaggi senza ritorno e il suo ricorrente “The End”; e con le parole War, Death lampeggianti nei neon di Bruce Nauman, accostate alle Ninfee di Adel Abdessemed: tanti bouquet di lunghe lame affilate conficcate a terra.

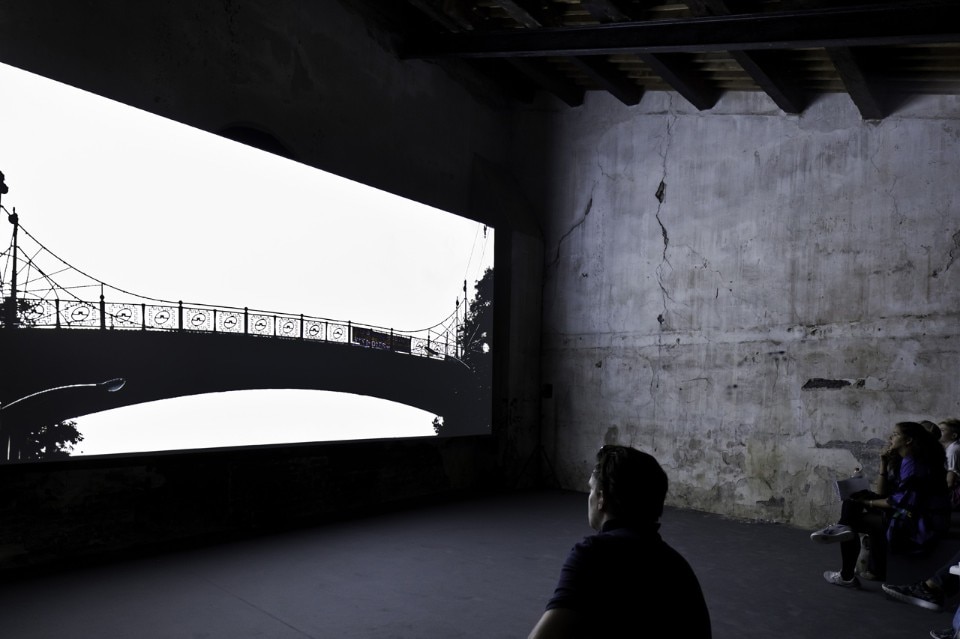

Più avanti artisti di generazioni diverse raccontano un mondo frammentato; dominato dal trauma, come nel caso di Cao Fei; o dalla cacofonia, come nel video di Sonia Boyce; o dallo sfruttamento estremo della manodopera, come nel caso di Im Heung-soon, il cui video Factory Complex, esposto all’Arsenale si compone di una serie di interviste a donne coreane che hanno lavorato presso Samsung, Nike o altre multinazionali. Le loro relazioni sintetiche e dolenti suonano come racconti di fantasmi: la società dei consumi, con la sua logica implacabile, rimuove e cela ciò che turberebbe chi è destinato a comprare.

Il fatto che per Factory Complex Im Heung-soon abbia ricevuto il Leone d’argento come promettente giovane artista evidenzia l’importanza attribuita nell’ambito di questa biennale al suo tipo di impegno.

Mika Rottemberg con la video installazione NoNoseKnows racconta la drammatica realtà di una fabbrica di perle ibridandola con altre forme di produzione basate sull’annullamento della personalità e sulla logica della catena di montaggio. Il tutto si trasforma in una sorta di sottomondo paradossale di fronte al quale il senso di estraneità e di scollamento che proviamo risulta amplificato.