TOD’S Omotesando Building

Wakato Onishi

Concepito ottant’anni fa come un percorso monumentale verso il sacrario di Meiji (dedicato alla memoria dell’imperatore che per primo indirizzò il Giappone sulla strada di una vera modernizzazione), il viale urbano chiamato Omotesando corre per circa un chilometro da est a ovest, orlato su entrambi i lati da alberi di zelcova. Gli originali rimasero quasi tutti bruciati dalle bombe incendiarie durante il bombardamento di Tokyo, nella Seconda guerra mondiale; dopo la guerra, gli alberi vennero ripiantumati, e sono diventati da allora un segno caratteristico della zona. Più tardi, nel 1964, quasi a esprimere il “miracolo economico” del Giappone postbellico, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo venne costruito nelle vicinanze il complesso sportivo Yoyogi, progettato da Kenzo Tange.

Oggi, questo viale in lieve pendio, bordato di alberi, rappresenta quello che si può a buon diritto considerare uno dei più famosi scenari urbani di Tokyo; anzi, di tutto il Giappone. Inoltre, con lo sviluppo nel corso degli anni della cultura del consumo, importanti distributori del mondo del design e un pubblico giovanile attento alla moda ne hanno fatto il luogo per eccellenza per guardare e farsi guardare. E non a caso proprio qui – in una location che ben rappresenta la ‘modernità’ giapponese - sono state ambientate numerose fiction televisive.

Omotesando negli anni più recenti è diventato anche una specie di vetrina per l’architettura. Scendendo dal punto più prossimo al sacrario di Meiji troviamo lo showroom Dior sulla Ayoama (la via che incrocia Omotesando), opera di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, seguito dallo showroom Louis Vuitton progettato da Jun Aoki, dalla sede dell’Associazione giapponese delle infermiere di Kisho Kurokawa e dall’edificio One Omotesando di Kengo Kuma. Sul sito del pionieristico complesso residenziale Dojunkai Aoyama, lungo il percorso ombroso che costituisce l’immagine storica di Omotesando, è attualmente in corso di realizzazione un nuovo progetto edilizio di grandi proporzioni su progetto di Tadao Ando. E procedendo ancora verso est troviamo la boutique Prada di Aoyama, di Herzog & de Meuron. Molti di questi edifici portano marchi famosi nel mondo, contribuendo ulteriormente all’immagine di eleganza e fungendo da riferimento per la moda.

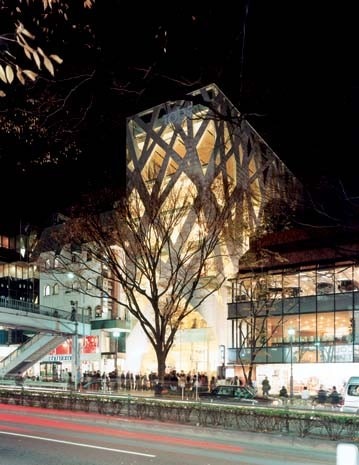

L’ultima arrivata sulla scena – terminata lo scorso autunno – è la sede della TOD’S, che ospita lo showroom del produttore italiano di calzature e pelletteria, progettata da Toyo Ito. L’osservatore che scende lungo il marciapiede dall’altro lato della strada può notare proprio nel punto in cui sorge il nuovo edificio un misterioso cambiamento d’atmosfera. Perché il fronte su strada dell’edificio, nonostante non raggiunga i dieci metri, segna una differenza profonda e diffonde un’aura di quiete nei dintorni.La ragione di questo scarto sta nel carattere singolare dell’architettura, o piuttosto nella sua struttura profondamente diversa da quella di quasi tutti gli edifici circostanti. Per la precisione, la parte strutturale funge anche da involucro: una rete irregolare di tiranti strutturali di calcestruzzo dello spessore di 30 centimetri avvolge interamente la superficie esterna dell’edificio a L, che comprende sette piani ad angolo retto per 28 metri di altezza; e contemporaneamente sorregge l’edificio. In questa trama intricata, circa 270 aperture formano finestrature attrezzate con vetrate integrali. La rete costituisce una stilizzazione astratta degli alberi di zelcova, simbolo di Omotesando. Gli osservatori più attenti notano come questo motivo si sovrapponga alle linee degli alberi che sorgono di fronte all’edificio. Ma anche se non lo si nota, l’effetto è quello di rami e fronde spuntati naturalmente dal terreno ad avviluppare l’edificio.

Per quanto eccentrico possa apparire il progetto, questa struttura reticolare irregolare, di ispirazione organica, realizzata con una gettata di calcestruzzo, rappresenta una dimensione radicalmente nuova a confronto con la generale linearità degli edifici e delle strutture urbane circostanti. Una struttura che va molto al di là del puro significato denotativo consistente dell’affermare “Questi sono rami d’albero” oppure “Queste sono mani”.

In termini di pura presenza, lo showroom Prada di Aoyama di Herzog & de Meuron, con la sua caratteristica spigolosità, isolata come un blocco di cristallo probabilmente costituisce un’affermazione di maggior forza: un edificio a diamante con una copertura integrale a rombi di vetro, che rifiuta anch’esso la linearità orizzontale/verticale. E che tuttavia è di una geometria regolare, mentre lo schema organico della sede della TOD’S evoca un’aura di mistero più sottile e sfumata.

Ma perché scegliere una rete strutturale di ispirazione arborea? Toyo Ito, conscio della disorganica molteplicità formale dell’architettura di Omotesando, ha affermato che “l’architettura non deve essere solo bella e ben eseguita, ma deve essere qualcosa di più, qualcosa che dia gioia”. Questa posizione appare decisamente collegata con l’esperienza realizzata dall’architetto con la mediateca di Sendai (1), un’opera rivoluzionaria retta da tredici tubi cavi che, inizialmente ispirata dall’immagine delle “alghe ondeggianti nell’acqua”, si è trasformata in qualcosa di più solidamente potente. Per inciso, vale la pena ricordare che la sua stessa presenza evocava il senso di un’intimità familiare tra tutti quelli che lavoravano alla costruzione e tra gli abitanti del luogo.

Un’architettura contemporanea che evochi un’atmosfera di intimità: non era questa l’aspirazione del movimento postmoderno? La scelta di integrare il profilo degli alberi di zelcova è quindi, in un certo senso, un modo per citare, evocare il contesto urbano circostante. Ciò nonostante, a differenza della tendenza effettiva dell’architettura postmoderna a decorare graficamente la superficie in quanto distinta dalla struttura, nell’edificio della TOD’S la forma fisica degli alberi è stata sottoposta a un processo di astrazione in modo da fondersi con la struttura stessa: è semplificata e didatticamente contestualizzata in un disegno lineare.

Per questo l’espressione trascende la denotazione - che facilmente porta alla noia una volta che il significato referenziale sia palese - e assume un senso attuale di connotazione più elusivo, organico. Ciò detto, l’edificio presenta anche episodi meno felici. La condizione del sito ovviamente impone determinati vincoli, e questo fa sì che la facciata su strada sia limitata. È il motivo per cui, comprensibilmente, la facciata è così fortemente connessa con i lati, ricoperta dalla stessa uniforme struttura reticolare avvolgente. Mi sarebbe piaciuto che la superficie che si affaccia sulla strada alberata fosse un po’ più grande, ne avrebbe guadagnato in fascino.

Analogamente, la distribuzione non troppo studiata degli spazi interni non è pienamente all’altezza dell’interesse architettonico dell’edificio. I clienti frequentano solo i tre piani inferiori, dove i “tronchi d’albero” di calcestruzzo sono abbastanza voluminosi; i livelli mediani sono destinati agli uffici, mentre il salone del sesto piano, dove si ha davvero il senso di trovarsi “impigliati tra i rami”, è riservato solo a pochissimi. A paragone dello showroom Prada di Aoyama, dove quasi l’intera altezza dell’edificio è occupata dallo spazio di vendita aperto al pubblico, qui è difficile avere una vera esperienza dello spazio.

Inoltre l’allestimento dello spazio di vendita ai piani inferiori, in ossequio alle richieste del committente, è alquanto decorativo e tende a travestire più che a mettere in luce l’esperienza dello spazio reticolare. Ma questo probabilmente è il destino di ogni edificio legato a un marchio di design. Quella di Toyo Ito a Omotesando è un’architettura in un certo senso assimilabile a un racconto: una narrazione piacevole, certo, ma a paragone dell’appassionante gesto – importante come un romanzo – della trionfante affermazione costituita da Sendai, essa appare un po’ esile, forse perché di dimensioni lievemente inferiori alle altre opere di Ito degli anni recenti. Forse, trattandosi dello showroom di un marchio di design soggetto a ogni tipo di richieste particolari, sarebbe stato troppo impegnativo esplorare a fondo tutti i rapporti tra le membrature strutturali reticolari e le funzioni interne, oppure i conflitti – per ineliminabili che fossero – con il programma architettonico. Benché, va detto ancora una volta, di fatto tutto ciò, anche questa esilità contribuisca a creare un fascino lieve, etereo.

Anche per questo, lo ammetto, Toyo Ito non finisce di stupirmi quale uno dei pochissimi architetti che continuano a esprimere un proprio vocabolario, ma ogni volta nuovo. La copertura a volta già utilizzata nella sua Capanna d’argento (2), premiata dall’Istituto d’architettura del Giappone, compare da allora in varie forme fino al Museo civico di Yatsushiro (3); i tubi di Sendai sono stati utilizzati in svariate proposte a concorsi; e oggi il suo esperimento di architettura effimera per il padiglione della Serpentine Gallery (4), in cui “l’espressione architettonica viene innescata dall’integrazione di struttura e superficie”, si è concretamente realizzato nell’edificio della TOD’S.

Anche se Ito non pensa realmente di riutilizzare questa struttura reticolare di calcestruzzo in altri edifici, mi aspetto che essa conduca ancora in qualche modo alla sua architettura futura. Esattamente come un bel racconto può portare al grande affresco di un romanzo. In tutta la diversità del suo lessico, Ito non persegue forse scopi coerenti? Affermava nel 1991: “I miei gusti sono orientati a un’architettura fluida, di sogno. Più ‘campo’ che forma, un’architettura con un centro ma senza confini netti”. O, ancora, Ito ha citato più volte i manmaku (5), i velari della tradizione giapponese, recinti temporanei di tessuto utilizzati per gli spettacoli all’aperto durante le cerimonie della fioritura dei ciliegi. La sede della TOD’S è uno di questi manmaku realizzato con un reticolo di calcestruzzo, un’evocazione poeticamente astratta del concetto di ‘campo’. E tuttavia qui c’è anche il suo perdurante impegno nell’affrontare i materiali della modernità per eccellenza: il vetro e il cemento.

La digitalizzazione avanza, coprendo il mondo di reti elettroniche. La società si fa sempre più complessa, nulla procede per linee rette. Divisioni e confini si fanno ambigui. E in modo pressoché parallelo emerge la consapevolezza dei cicli della natura e della realtà organica. Le connotazioni della struttura reticolare della sede della TOD’S alludono proprio a questo intreccio di situazioni, astraendone l’essenza. Un’espressività che, direi, è la visione stessa di un creatore profondamente sensibile alla modernità dei tempi. E per Omotesando, zona che da sempre appartiene alla modernità, questo edificio costituisce un contributo del tutto coerente.

Wakato Onishi è vicedirettore delle pagine di arte e cultura dell’Asahi Shimbun di Tokyo. Nato nel 1962 a Kyoto, si è laureato in ingegneria urbana all’Università di Tokyo e collabora dal 1987 con il maggior quotidiano giapponese. Ha lavorato nella redazione centrale di Tokyo, in quella di Osaka e in quella del Giappone occidentale (Fukuoka), scrivendo di architettura, arte e fotografia.