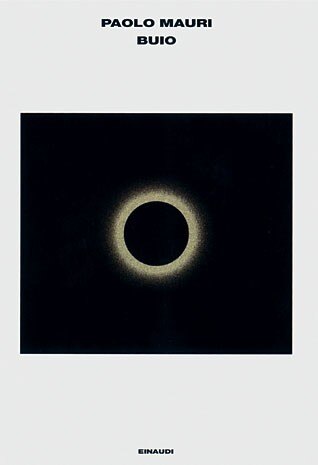

Buio, Paolo Mauri, Einaudil, Torino 2007 (pp. 118, € 10,00)

Sembrerebbero francesi le fonti a cui attinge Paolo Mauri, critico letterario e prosatore, nella sua ultima indagine dal titolo Buio. Fra esse, certamente annoverabili sono la storia delle mentalità, da Lucien Febvre in poi; quindi il filosofo Gaston Bachelard, autore di una Poetica dello spazio e di una Psicoanalisi del fuoco; ma anche, occulto tra le pagine, Roland Barthes per l'opera Frammenti di un discorso amoroso. Tutte insieme contribuiscono a un agile eppure inconsueto pamphlet, che ha per argomento non già uno stato fisicopercettivo, il buio, l'assenza di corpi riflettenti, bensì una somma di riti e di credenze che danno nel metafisico: la notte in quanto 'regno', la tenebra delle origini, l'ignoranza intorno alle cause, il nero cosmico che ci accoglie. Perché "il buio è immenso – ammonisce l'autore – e nella sua totalità indicibile".

Colpisce senz'altro il tono ultraromantico dell'asserto. Ma per quanto incline a un frammentismo epigrafico, Mauri non intende affatto cedere alle seduzioni dell'assoluto. Suo scopo, anzi, è declinare ciascun aspetto del tema, così da lasciarne intendere vastità e ricchezza di connessioni. Il ragionamento svaria perciò da un piano naturalistico a uno metaforico; dalla psicologia volge volentieri all'antropologia e alla storia delle religioni. Proprio su questo terreno, del buio in senso religioso, egli ci propone una vera contro-Genesi, destinata a ribaltare le prospettive correnti: "Gli autori della Bibbia – scrive – pongono a un certo punto la creazione della luce e dunque la sconfitta del buio. È il giorno 'Uno' dell'universo. Non prendono neppure in considerazione l'ipotesi opposta: un mondo eternamene illuminato da Dio, che viene 'salvato' dall'invenzione-creazione del buio". La questione può venire impostata diversamente, avvisa insomma l'autore. Ferma restando la dicotomia Luce/Tenebra, nient'affatto scontati sono gli esiti del loro bilanciarsi incessante. Dal buio della cecità provengono tanto la veggenza dell'indovino come la maestria dell'aedo.

La notte stessa, ricettacolo di nequizie, da un lato è sì favorevole all'orgia satanica, agli incontri illeciti, ma d'altro lato è stata per secoli ambito privilegiato di predicatori e celebranti, perfettamente consapevoli della specifica suggestione che da essa promana. La sua è dunque una natura ancipite: sollecita il rito, dà ricetto al Male, ma insieme consente il sonno e il sogno ristoratore. Per quanto pesanti siano i pregiudizi tramandati, sta a noi distribuire i valori. Se il tempo è una "trappola che ci imprigiona", il buio, che ne rappresenta una delle determinazioni, è "anzitutto un pensiero", dipende dai nostri atteggiamenti mentali. Difficile concepirlo in quanto entità fissa, inalterata nel corso degli evi; né si può pensare – ingenuamente – a un suo progressivo ritrarsi dalla scena del moderno. L'ignoto, l'inesplorato, con cui tanto spesso viene a coincidere, non è affatto una 'zona' definita per sempre, anzi si muove con noi, e per il tramite delle nuove acquisizioni semplicemente "si sposta". Tale la problematica di Mauri, e al lettore piacerà seguirne le evoluzioni. Anche per via di uno stile terso, elegantemente conciso: ossia per una clarté illuminista di cui senza tregua si denuncia l'inadeguatezza, ma a cui in fondo non è bene rinunciare. Posti il caos e l'indistinto, occorre sfidarli, renderli discreti: "Nessuno pensa mai per troppo tempo al buio dell'universo – osserva l'autore con un tipico movimento analitico –, sicché anche nel buio va distinto un buio piccolo, a misura d'uomo, e un buio immenso, quasi inconcepibile".

Bruno Pischedda Critico letterario