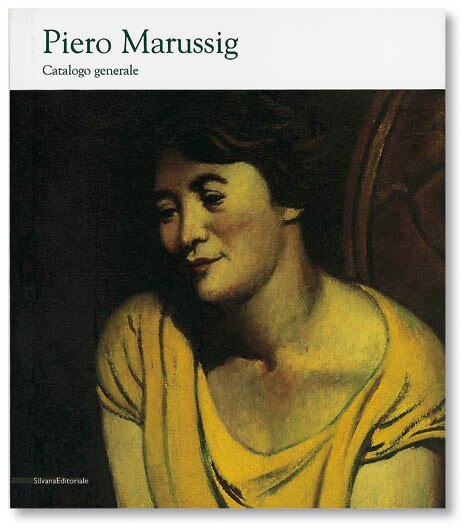

Piero Marussig (1879-1937) Catalogo generale, a cura di Nicoletta Colombo, Claudia Gian Ferrari, Elena Pontiggia Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2006 (pp. 254, euro 130,00)

Tra gli artisti dimenticati del nostro novecento Piero Marussig (Trieste 1879 - Milano 1937) è il caso tutto italiano di un grande pittore che solo dagli anni Sessanta ha cominciato ad avere un riconoscimento postumo, fino alla vera rivalutazione avvenuta dagli anni Novanta ad oggi. Eppure, dopo la sua improvvisa scomparsa nel 1937 (una morte precoce che fu forse una delle principali cause della sfortuna critica dell'artista) alcune importanti gallerie come la Galleria del Milione, la Galleria Genova di Stefano Cairola e, nel dopoguerra, la milanese Galleria Gian Ferrari avevano iniziato un primo, determinante, lavoro di rivalutazione, di prima catalogazione dell'opera del pittore triestino. Un lavoro che Claudia Gian Ferrari ha ereditato dal padre (a cui, a sua volta, lo aveva trasmesso l'intelligente Cairola, il primo a elaborare uno studio retrospettivo sull'artista nel 1941) e che solo oggi vede la luce nel catalogo generale dei dipinti (esclusa la grafica) edito da Silvana Editoriale, per le cure, oltre che della Gian Ferrari, di Nicoletta Colombo e Elena Pontiggia. Ci si potrebbe chiedere perché devono passare settant'anni affinché un pittore possa avere il giusto riconoscimento, ma in Italia è meglio non porsi queste domande per non cadere in luoghi comuni e nelle solite lamentele riguardo al nostro patrimonio culturale. L'attività di Marussig, quella più nota, si circoscriveva fino a qualche decennio fa, tra gli anni Venti e i Trenta, nel periodo della maturità dell'artista che corrispose alla partecipazione a Novecento, all'amicizia con Margherita Sarfatti, Arturo Martini, Achille Funi; insomma al suo periodo milanese (dal 1920 al 1937), che fu anche quello più fervido di polemiche e vide la maturazione di un linguaggio pittorico, di una vena poetica unica nel suo genere, di alta qualità intellettuale e artistica. Oggi, però, grazie allo studio retrospettivo, sappiamo molto di più anche del ventennio precedente, rivalutato da una serie di dipinti ora giustamente compresi, pur in una complessa trama di influssi: è da ricordare che quando nel 1920 l'artista si trasferì nel capoluogo lombardo da Trieste aveva già più di quarant'anni e alle spalle una ricerca fervida e vivissima, fitta di rapporti internazionali, che il giovane, figlio di un ricco direttore di un emporio commerciale triestino, aveva esperito viaggiando tra Vienna, Monaco, Parigi, Roma. Il confronto con l'Europa e con la cultura viennese è, del resto, connaturato alla sua formazione, pur in una visione solitaria della pittura, dai mesi passati nel 1899 a Vienna e a Monaco (1900-1901), proprio nel periodo delle Secessioni, alle mostre del 1914 alla prestigiosa galleria Cassirer di Berlino e presso la Secessione di Vienna. Ma è il periodo parigino (1905-1906), seguito a una fase introspettiva, di forte passione per Tiziano e per i classici esperita a Roma ai primi del Novecento, ad aprire veramente gli orizzonti del pittore, che tuttavia conduceva nella capitale francese sempre una vita appartata, schiva rispetto alla gioiosa vie parisienne, lontano dai luoghi dell'arte più alla moda; come nota la Pontiggia: "È certo che Parigi per Marussig non significa Picasso e, a questa data, nemmeno Cézanne. Approfondisce invece da un lato il cromatismo di Van Gogh, di Gauguin, di Denis, dei fauves, dall'altro il pointillisme di Seurat e del primo Matisse". Gli esiti del bagno postimpressionista agiranno segretamente in lui nel decennio successivo del rientro a Trieste, come tarli liberatori in una coscienza semplice, sempre attenta allo studio dei classici, quando la villa di Chianino, sulle colline intorno alla città, si tramuterà nello scenario ideale per le sue scorribande in piena natura, nel giardino di casa, negli interni, nei ritratti in giardino. Risorge qui la vena francese. Temi fissi, un po' malinconici, con un pizzico di Bonnard, sarebbero comunque risultati noiosi se non fossero stati supportati da una decisiva svolta in direzione espressionista, quasi abbacinante, che dal 1912 lo sostenne nella luce e nel colore fino al 1918. È questa la sorpresa più felice (che grazie al catalogo generale appare nella sua complessità problematica) di un Marussig affatto cupo, ma pieno, solare, vangoghiano, che ricerca "l'arabesco, l'astrazione", come ebbe a dichiarare l'autore. E trova Cézanne intorno al 1915, ora sì, lo scopre non dal vero, ma riprodotto in monografie di allora (forse dagli album de La Voce, 1914) da cui trae le sue bagnanti del 1916, nella gioia del verde, e un'interpretazione obliqua dello spazio del maestro di Aix, piegata in senso espressionista. Il trascorrere inquieto delle giornate nel giardino triestino, prima del definitivo approdo milanese, lo conduce a ipotizzare una sorta di pointillisme di ritorno, quasi klimtiano, che riporta la bilancia a favore di un razionalismo visivo in cui la nozione di equilibrio, di sapore neoplatonico, prelude alla svolta più nota del ventennio successivo. Un ventennio già indagato, quello milanese che lo vede tra i fondatori di Novecento, in pieno clima di "ritorno all'ordine" ma che appare forse più chiaro alla luce dei nuovi testi emersi: si evince appieno come all'interno dei generi fissi del ritratto, del paesaggio e della natura morta, quasi dei canoni imprescindibili per il pittore, la lezione di Cézanne si sia assottigliata a una vaga geometrizzazione della figura o ai piani prospettici, pur nell'alveo di nuovo realismo e razionalismo visuale, e sia riaffiorata alla coscienza, invece, quella ricerca di mistero, di un 'oltre' interno al quadro tutto da sondare, a cui alludere. Come se improvvisamente l'artista avesse optato, entro un recupero neo-quattrocentesco tutto climatico, per un discorso limpido e intimo, quasi morandiano, che non possiamo sapere a quali esiti sarebbe approdato nel dopoguerra, ma già allora pareva alludere a una sorta di astrazione, pur figurata ( anche grazie all'amicizia, negli ultimi anni, del pittore astratto Mauro Reggiani). Scrisse Carrà pochi giorni dopo la sua morte che "Marussig avrebbe voluto essere nato per il sogno, e fino ad un certo punto la sua esistenza fu quella di un solitario. Egli era un aristocratico dello spirito ed ebbe per l'arte una passione così pura e forte che forse non fu intesa neppure da noi che gli fummo vicini". Parole che certificano l'isolamento cercato dal pittore, ma evidenziano, quasi in un postumo mea culpa, la disattenzione di una cultura che già allora tendeva a trascurarlo, non intendendo appieno la profondità del suo discorso. Il catalogo, organizzato in due sezioni, una monografica, con fedeli riproduzioni a colori, l'altra analitica, con le schede e riproduzioni in bianco e nero di ogni quadro, è opera notevole e, come in ogni monografia retrospettiva, ci auguriamo suscettibile di nuovi approfondimenti e studi.

Paolo Campiglio

Docente di Storia dell'Arte Contemporanea