Giorgio Grassi. Opere e progetti, A cura di Giovanna Crespi e Nunzio Dego, Electa, Milano 2004 (pp. 460, € 58,00)

Nel secondo numero di Controspazio, pubblicato nell’ottobre del 1974, Antonio Monestiroli scriveva: “Giorgio Grassi si colloca nel dibattito sulla architettura con i suoi scritti teorici e con i progetti che qui vengono presentati. Farò subito l’osservazione che considero più importante: queste opere teoriche e questi progetti si riferiscono le une agli altri direttamente in modo abbastanza unico; e cioè è possibile considerare i progetti di Grassi come il momento sperimentale della sua teoria, un momento imprescindibile da questa e che offre alla stessa gli elementi per progredire. Reciprocamente il lavoro di progettazione è un momento insostituibile per la definizione dei principi teorici, e in questo lavoro Grassi cerca di stabilire la validità singolare e complessiva delle scelta di progetto, in modo che ne risalti la generalità e perciò stesso la loro trasmissibilità”.

Riflessione teorica e lavoro progettuale risultano da quanto detto inscindibili, sono e rivelano il legame con il mestiere. A distanza di trent’anni non è diverso l’ordine di riflessione di Juan José Lahuerta che nel bel saggio introduttivo all’opera completa di Giorgio Grassi ne spiega l’idea di architettura: “…dovremmo porre, nuovamente, al centro della nostra analisi la parola ‘costruzione’. La chiave consiste nello spostare il suo significato dalla ‘edificazione’ alla ‘logica’ o, per dirlo ancora più chiaramente, al ‘processo logico’”.

In altre parole Grassi è portatore di un’idea di architettura che è procedimento intellettuale determinato dal suo riferimento ad un corpo di elementi fissi e alla loro combinazione rispondente sempre allo stesso ordine evidente. Così la scelta di basare la ricerca su fonti oggettive e generali e di ritrovare nella storia un’unità di pensiero cui riferirsi porta l’autore a ricercare nella storia i segni di questa opera per capirne l’essenza, e il motivo della sua permanenza. La storia è assunta da Grassi come oggetto di riflessione.

Non mancheranno, nel corso degli anni, infatti, le occasioni di confronto con l’architettura del passato, sia nei progetti sia negli scritti. Così gli architetti e i testi che Grassi studia – Heinrich Tessenow, Ernst May e Ludwig Hilbeseimer – sono riproposti perché ne è condivisa la poetica e l’impostazione. E attraverso la riproposizione dei lavori di questi architetti Lahuerta ci spiega che Grassi vuole offrire “innanzitutto una spiegazione delle ‘condizioni essenziali’ dell’architettura e, di conseguenza una definizione della stessa in termini coincidenti con il suo carattere. Egli intende l’architettura come un processo, come successione logica, seguendo regole imposte da una ragione precisa.

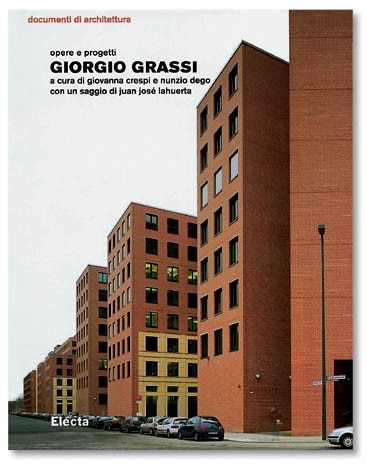

Questa ragione è l’oggetto che Grassi individua sviluppando il suo discorso, l’oggetto descritto come definizione formale, e semplificazione formale, il cui fine consiste nella rivelazione dei principi essenziali dell’architettura: la stessa ridondanza con cui l’argomenta racchiude in sé il carattere che la definizione illustra. Definizione e definito si chiudono, così, in uno stesso circolo”. Nel vario e documentato volume a cura di Giovanna Crespi e Nunzio Dego il ricco corredo iconografico sortisce l’effetto di metterci di fronte ad una architettura di forte impatto emotivo, specie negli interventi di restauro e completamento.

Il più noto e forse più suggestivo è il completamento del teatro della mitica Sagunto, in cui l’essenzialità del nuovo crea un ‘dialogo’ con la rovina vera e propria in cui sembra che il tempo non sia passato, che dalla seconda, naturalmente, derivi la prima, con un rapporto quasi di filiazione che supera i secoli. Così la storia si è concretizzata prima nella costruzione aulica e poi è ricomparsa nella seconda, che è semplicemente più pulita e più essenziale, ma non in contrasto, né in rapporto antagonista, semplicemente frutto di una cultura architettonica che nell’antico affonda le radici e trae la linfa vitale. In Grassi la poetica è dettata dalla necessità di superare la contrapposizione tra passato e presente per situarsi in una prospettiva senza tempo, nel protendersi ad un tempo e ad uno spazio primario e assoluto.

Il volume documenta quindi la ricerca di Grassi, il cui lavoro si confronta costantemente con l’esperienza dell’architettura antica, esigendo un legame di appartenenza che si oppone alla ridondanza dell’immagine contemporanea. “Di qui la scelta – scrive Grassi – diciamo così, di mediocrità che questi progetti compiono per essere, anzitutto, lucidi e chiari. Una scelta opposta a quella certo più gratificante dell’apparire e del distinguersi, da cui deriva l’aspetto finale di cose incomplete, che sembrano lasciate a metà, che hanno più o meno tutti i miei progetti e che è l’inevitabile conseguenza di un lavoro che vuole anzitutto misurare, con i mezzi di sempre, fin dove è ancora possibile essere veri, o quantomeno credibili”.

Claudio Camponogara Architetto