di Ramona Ponzini

Nato a Città del Messico nel 1963, Alejandro González Iñárritu ha ridefinito con i suoi progetti il rapporto tra spazio visivo, memoria corporea e narrativa frammentata. Nei suoi film, come nelle installazioni, lo spazio non è mai una cornice neutra: diventa sostanza viva, organismo psichico, pelle sensibile che trattiene le tracce del tempo. L’opera di Iñárritu è una ricerca sul modo in cui abitiamo il mondo — fisicamente e mentalmente — e su come, a volte, sono i luoghi stessi ad abitare noi, a scolpire i nostri ricordi e le nostre ferite.

Se il cinema classico organizzava la narrazione in sequenze lineari, Iñárritu la decompone, la frantuma, ne svela i vuoti e i cortocircuiti. È un architetto che costruisce non case o città, ma geografie interiori. In questo, si inserisce in un solco che affianca Tarkovskij, con i suoi paesaggi spirituali, o Antonioni, con le sue architetture dell’alienazione.

Ma rispetto a loro Iñárritu porta la materia urbana e naturale a farsi corpo vibrante, intensamente fisico, attraversato da ferite e lampi di estasi. La sua poetica è al tempo stesso concreta e metafisica, figlia di un’epoca iperdigitale ma ostinatamente legata alla fisicità della pellicola, alla sua grana, ai suoi errori, ai suoi limiti come materia viva.

Amores Perros: un ecosistema di asfalto e corpi

Con Amores Perros (2000) Iñárritu si impone come elemento detonante del nuovo cinema latinoamericano. Lontano dalle cartoline folkloriche, mette in scena una Città del Messico febbrile, brulicante di umani e cani, di desideri e di violenza. La metropoli non è sfondo ma organismo che respira, tossisce, ringhia. Le strade diventano corridoi narrativi, gli incroci nodi drammatici, le baraccopoli e i quartieri borghesi cellule di un unico corpo urbano malato. Il design sonoro lavora come tessuto invisibile: sirene, motori, urla si fondono in una partitura sensoriale che ingloba lo spettatore.

Iñárritu orchestra la città come un patchwork pulsante, in cui le vite collidono e si contaminano. La macchina da presa ruvida, scattante, restituisce l’impressione di trovarsi immersi in un sistema biologico. Non a caso, il film viene percepito come manifesto del cosiddetto “cinema corale” postmoderno, un intreccio di storie in cui l’architettura urbana diventa protagonista tanto quanto i personaggi. La violenza e l’amore, intrecciati come due correnti sotterranee, fanno della città un laboratorio emozionale. Premiato a Cannes alla Settimana della Critica e candidato all’Oscar, il film ha imposto il regista sulla scena internazionale, segnando un punto di svolta nella percezione del cinema messicano contemporaneo.

21 Grammi: anatomia di una perdita

Tre anni dopo, con 21 Grammi (2003), l’orizzonte si restringe, dall’organismo-città al corpo stesso come mappa del dolore. La città rimane in secondo piano, quasi neutra: ciò che si impone è la topografia interiore della colpa, della perdita, della speranza fragile. Il montaggio frammentato, quasi cubista, disloca la cronologia e produce una geografia emotiva disordinata. Ogni scena è una cellula, ogni dettaglio corporeo un rilievo topografico: cicatrici, trapianti, ferite che diventano disegni organici.

Il film funziona come un’architettura di stanze vuote: camere d’ospedale, automobili, case anonime diventano microcosmi saturi di assenza. La fotografia granulosa, il ritmo sincopato, l’alternanza di campi lunghi e dettagli intimi creano un design dell’invisibile, in cui il dolore non è rappresentato ma incarnato nello spazio. In questo senso, 21 Grammi afferma con forza che la vera architettura non è fatta di muri, ma di emozioni che li attraversano. Accolto con entusiasmo al Festival di Venezia, ha confermato Iñárritu come maestro della dissezione narrativa, capace di trasformare una tragedia privata in paesaggio universale del lutto.

Babel: geografie di incomunicabilità

Con Babel (2006) la scala si amplia fino a farsi planetaria. Iñárritu costruisce una mappa globale: Marocco, Stati Uniti, Messico, Giappone. Quattro storie legate non dalla prossimità, ma dal vuoto, dalla distanza, dall’eco. È un’architettura della disconnessione, progettata con precisione da Rodrigo Prieto, che modella la luce e il colore come materiali da costruzione. Sabbia, vetro, neon, cemento: ogni paesaggio è sostanza psichica prima che geografica.

L’opera di Iñárritu è una ricerca sul modo in cui abitiamo il mondo — fisicamente e mentalmente — e su come, a volte, sono i luoghi stessi ad abitare noi, a scolpire i nostri ricordi e le nostre ferite.

La barriera linguistica diventa dispositivo scenografico: muri, vetrate, corridoi interminabili rendono visibile l’impossibilità di comunicare. Il design del film è un progetto di interruzione: l’unità narrativa non è data dalla continuità, ma dal vuoto che separa. Lo spettatore si trova così immerso in un tessuto disgiunto, in cui il pianeta appare come un cantiere di incomprensioni. Premiato a Cannes e agli Oscar, Babel ha consolidato la cifra estetica di Iñárritu come costruttore di mondi frammentati, in cui il cinema assume la forma di un atlante emozionale. Non è un caso che la critica abbia parlato di “architettura delle distanze”: un film che rende tangibile l’incomunicabilità come spazio abitabile.

Biutiful: il ventre oscuro della città

Con Biutiful (2010) lo sguardo si abbassa di nuovo, ritorna alla città, ma stavolta in una dimensione sotterranea. Barcellona, città simbolo del modernismo gaudiano, diventa un corpo in decomposizione, un ventre oscuro fatto di cantine, corridoi, mercati clandestini. Iñárritu scava sotto la superficie turistica e ne rivela i resti necrotici. La bellezza del titolo, storpiata, è un bagliore instabile che affiora dal buio.

Uxbal, protagonista marginale e sciamanico, è incarnazione stessa della città: vive di superstizioni, traffica vite umane, dialoga con i morti. Lo spazio urbano riflette la sua condizione: muri scrostati, luci al neon, interni claustrofobici compongono una mappa della decomposizione. Eppure, in questo ventre oscuro resta una possibilità di trascendenza: la città è anche cavità cosmica, luogo in cui l’umano si dissolve per aprirsi a un altrove. Biutiful segna così il punto in cui l’architettura urbana si fa metafisica. Premiato a Cannes per la straordinaria interpretazione di Javier Bardem, il film mette in scena la città come organismo funereo e poetico, confermando la capacità del regista di trasformare l’urbanità in anatomia emotiva.

Birdman: il teatro come mente

Nel 2014 con Birdman Iñárritu trasforma un teatro di Broadway in organismo psichico. L’illusione del piano sequenza, orchestrata da Emmanuel Lubezki, amplifica la sensazione di un corpo unico, attraversato da vene e arterie che sono i corridoi, le quinte, i camerini. Il teatro si trasforma in cervello pulsante, in cassa di risonanza dei pensieri del protagonista.

L’esterno — Times Square, i tetti — appare solo come visione delirante, allucinazione in fuga dallo spazio chiuso. Il design scenico costruisce una mente-architettura, dove l’identità di Riggan si smarrisce e si moltiplica. L’uso della luce teatrale, dei riflessi e dei mattoni a vista amplifica l’impressione che lo spazio sia vivo, permeato dalle voci interiori. Birdman si configura come edificio mentale in cui ogni parete trattiene un’eco. Vincitore di quattro Oscar, il film ha ridefinito il rapporto tra continuità filmica e percezione dello spazio, diventando paradigma di un’estetica claustrofobica e visionaria.

The Revenant: natura architettonica

Qui Iñárritu porta il suo discorso spaziale al limite. Non più città o teatri, ma la natura stessa come cattedrale primordiale. Foreste, ghiacci, fiumi gelidi diventano materiali architettonici: la luce naturale, ancora una volta scolpita da Lubezki, rende le montagne e i canyon masse plastiche, scolpite dal tempo.

Qui la sopravvivenza è il progetto primario: tende improvvisate, rifugi nella neve, accampamenti fragili. L’uomo è un frammento, una cellula destinata a scomparire nel corpo immenso della natura. La foresta diventa così tempio e tomba, luogo sublime che divora ogni geometria umana. The Revenant è il punto estremo di una ricerca: lo spazio non è più abitato, è l’uomo stesso a essere abitato dalla natura. Accolto con trionfo e premiato con tre Oscar, ha consacrato Iñárritu come regista capace di trasformare il paesaggio in architettura del destino, in una meditazione sull’infinitamente grande e sull’infinitamente fragile.

Bardo: architettura del sogno

Con il film del 2022 si apre la fase più onirica e radicale. La distinzione tra interno ed esterno scompare: i corridoi domestici si aprono su deserti, le strade urbane si dilatano in spiagge ancestrali, gli studi televisivi si fondono con luoghi mitici. Ogni ambiente muta di scala, fluttua, diventa architettura instabile dell’identità.

Spogliata di ogni narrazione, questa installazione non è un omaggio, ma una resurrezione: un invito a percepire ciò che non è mai stato. È come incontrare un vecchio amico che non abbiamo mai visto prima.

Alejandro G. Iñárritu a proposito della mostra presso Fondazione Prada

Il protagonista, alter ego del regista, abita un paesaggio mentale che riflette la condizione migrante: mai intero, sempre diviso tra Messico e non-Messico, tra ricordo e invenzione. Il design scenico è surreale, con stanze che si dilatano, muri permeabili, orizzonti mobili. Bardo è il film in cui Iñárritu diventa pienamente costruttore dell’irreale: progetta soglie, crea passaggi che sono ferite identitarie. La critica lo ha letto come summa barocca del suo cinema, un’opera eccessiva e al tempo stesso necessaria, che esplora il paesaggio mentale come spazio infinito di possibilità.

Carne y Arena: paesaggio esperienziale

Presentata al Festival di Cannes 2017 e successivamente a Fondazione Prada, che ha contribuito alla sua realizzazione, l’installazione VR Carne y Arena mette in gioco il corpo dello spettatore. Non più semplice visione, ma immersione fisica: sabbia sotto i piedi, vento artificiale, oggetti reali. Lo spazio espositivo si trasforma in frontiera, esperienza sensoriale totale. La tecnologia, spesso distante e fredda, diventa qui materia calda, tattile, quasi tribale.

Lo spettatore cammina, respira, diventa migrante tra migranti. Carne y Arena è architettura di empatia, progetto in cui il confine non è rappresentato ma incarnato nello spazio stesso. L’opera segna una svolta: il cinema non solo come immagine, ma come esperienza integrale del corpo. Accolta come pietra miliare nelle pratiche museali, ha aperto la strada a nuove forme di narrazione immersiva, confermando Iñárritu come pioniere del design sensoriale applicato all’arte cinematografica.

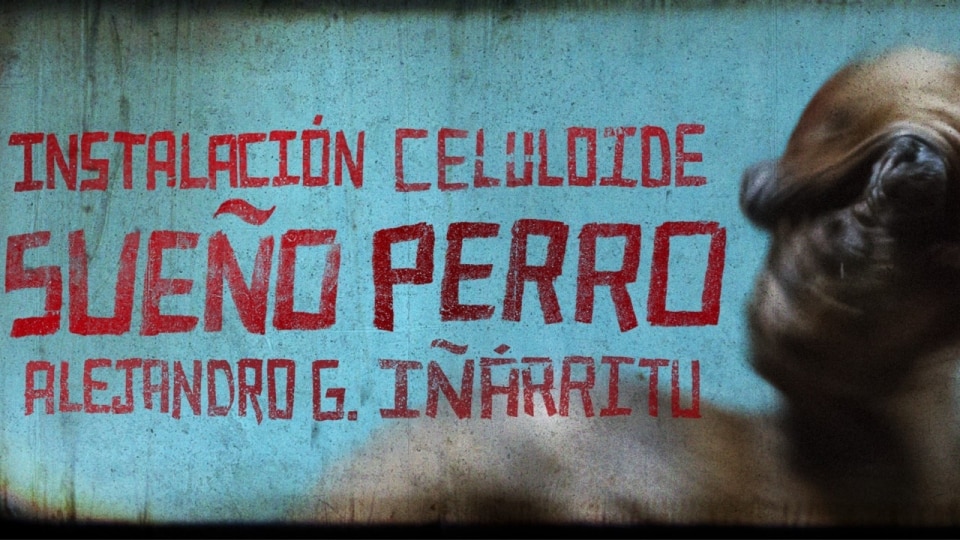

Sueño Perro: il cinema come rovina archeologica

Con Sueño Perro, Iñárritu torna a Fondazione Prada e anche alle sue origini, per disseppellirle come un fossile. Non remake, ma resurrezione. Bobine dimenticate, graffi di pellicola, frammenti di 35mm diventano paesaggio della memoria. L’installazione si configura come un labirinto di luce intermittente e buio, in cui lo spettatore attraversa una materia archeologica.

Lo sfarfallio, la grana, i difetti diventano sostanza estetica. È un monumento tattile all’imperfezione del cinema, contro la perfezione fredda del digitale. Sueño Perro mira a riportarci a un’esperienza ruvida, sensuale, che implica il corpo più che lo sguardo. Un cinema che si fa rovina, spazio da esplorare con tutti i sensi. L’intervento sottolinea la volontà del regista di trattare la pellicola come reliquia materiale, oggetto da abitare più che da contemplare.

Una seconda sala espositiva, al primo piano del podium di Fondazione Prada, contestualizza Amores Perros nel suo contesto storico: la Città del Messico dei primi anni 2000, quando, dopo 71 anni al potere, il Partido Revolucionario Institucional perse le elezioni presidenziali e il paese si avviava verso una vera democrazia. La sezione d’archivio, realizzata a quattro mani con il giornalista e scrittore messicano Juan Villoro, evidenzia gli aspetti più politici della filmografia di regista messicano.

Immagine di apertura: Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, 2000