“Un desiderio quasi maniacale di perfezione che lo fa somigliare a una macchina calcolata in tutti i suoi ingranaggi; o meglio ad un gigantesco oggetto di industriai design”: le parole di benedetto Gravagnuolo riassumono con grande efficacia la natura del Palazzo delle Poste progettato da Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi tra il 1933 e il 1936. Dalla facciata lenticolare alla vetrata a tutta altezza che sembra immergervisi senza alcuna discontinuità di materia, tutto fa di questo edificio – ora una presenza delle storie dell’architettura italiana – un unicum e un monumento nel panorama del razionalismo italiano, impossibile da ascrivere piattamente al registro dell’architettura fascista così come è impossibile fare per il suo comportamento rispetto alla città, figlio dei grandi piani di risanamento nati a fine ‘800 e completatisi poi nel dopoguerra. Una peculiarità, fatta anche di ispirazioni molteplici e non scontate, italiane e internazionali, di cui le foto di Mimmo Jodice contribuiscono a dare una nuova narrazione, in un lavoro che faceva la sua comparsa su Domus nel numero 693, dell’aprile 1988.

Il Palazzo delle Poste, Napoli, 1933-36

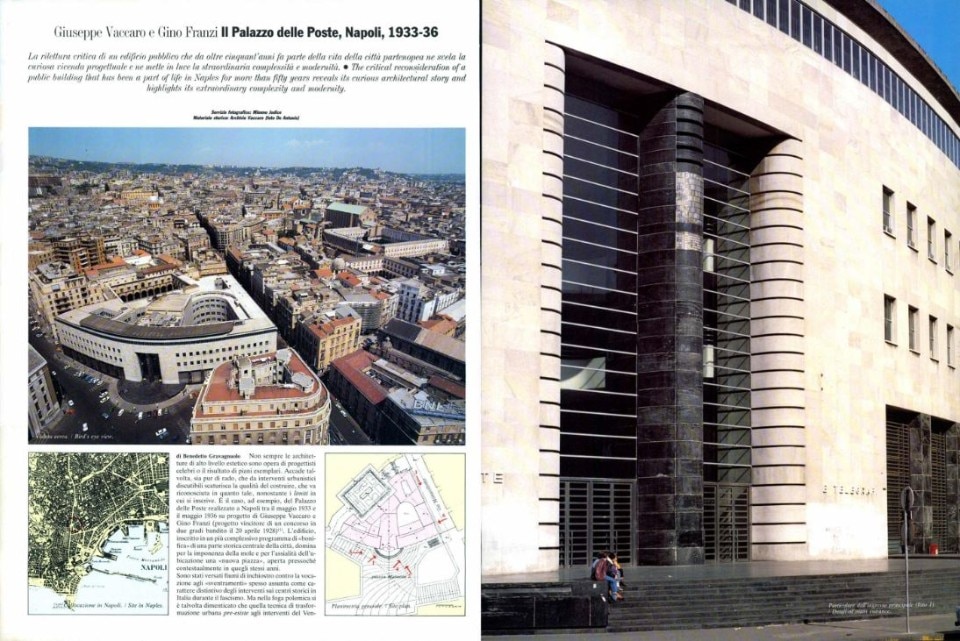

Non sempre le architetture di alto livello estetico sono opera di progettisti celebri o il risultato di piani esemplari. Accade talvolta, sia pur di rado, che da interventi urbanistici discutibili scaturisca la qualità del costruire, che va riconosciuta in quanto tale, nonostante i limiti in cui si inscrive. E il caso, ad esempio, del Palazzo delle Poste realizzato a Napoli tra il maggio 1933 e il maggio 1936 su progetto di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi (progetto vincitore di un concorso in due gradi bandito il 20 aprile 1928) (1). L’edificio, inscritto in un più complessivo programma di “bonifica” di una parte storica centrale della città, domina per la imponenza della mole e per l’assialità dell’ubicazione una “nuova piazza”, aperta pressoché contestualmente in quegli stessi anni.

Sono stati versati fiumi di inchiostro contro la vocazione agli “sventramenti” spesso assunta come carattere distintivo degli interventi sui centri storici in Italia durante il fascismo. Ma nella foga polemica si è talvolta dimenticato che quella tecnica di trasformazione urbana preesiste agli interventi del Ventennio, coesiste in coevi piani europei, e continuerà a persistere anche dopo la caduta di quel regime. Tant’è che nel caso specifico si può agevolmente dimostrare che la “bonifica del rione Carità” non è che la logica conclusione di una strategia di radicale innovazione della struttura viaria di Napoli avviata dal Piano di Risanamento del 1885; ribadita da un programma particolareggiato sulla zona del 1913, che prefigura gli interventi realizzati negli anni ‘30; ed infine degenerata nel caotico completamento del quartiere compiuto negli anni ‘50.

Certo, la volgarità della speculazione edilizia dell’immediato secondo dopoguerra non giustifica le scelte sbagliate del piano di “bonifica” varato nel dicembre 1930. E tra esse soprattutto quella di demolire il minuto tessuto storico, a ridosso del complesso monastico rinascimentale degli Olivetani, per far spazio ad un “igienico” Centro delle Istituzioni ritenute rappresentative del regime (ovvero i Palazzi della Questura, della Provincia, della Finanza, dei Mutilati... e delle Poste).

Eppure – non sembri un paradosso – sono proprio le difficoltà del contesto (urbanistico e politico) dentro il quale gli architetti Vaccaro e Franzi si trovarono ad operare ad offrire al loro progetto elementi di particolare interesse. Non foss’altro perché il disegno del Palazzo delle Poste fu consapevolmente concepito come tentativo di riscattare attraverso l’architettura i limiti delle imposizioni di partenza. Nella sua stessa forma l’edificio condensa le risposte ad una complessa serie di questioni urbane, che vanno dall’attenuazione ottica delle irregolarità del sito, all’incastro sapiente nella nuova composizione di frammenti superstiti di architetture preesistenti, fino all’originale declinazione dell’ineludibile richiesta di monumentalità. E quel che più affascina è che questa acrobazia progettuale sia stata giocata sul filo del “moderno”, vale a dire sul dichiarato intento di un’assoluta essenzialità di linguaggio, apparentemente incompatibile con i temi della circostanza.

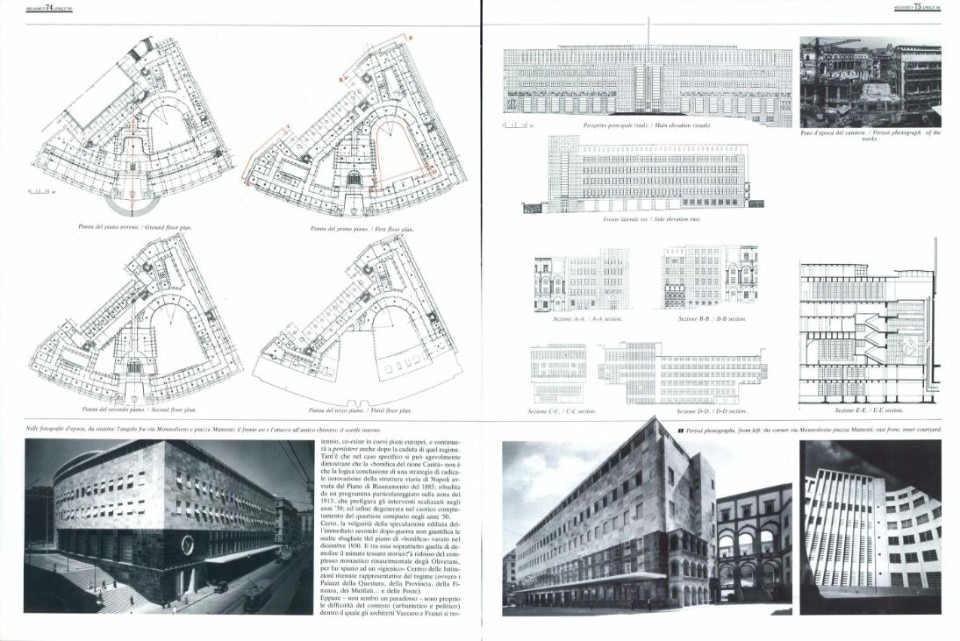

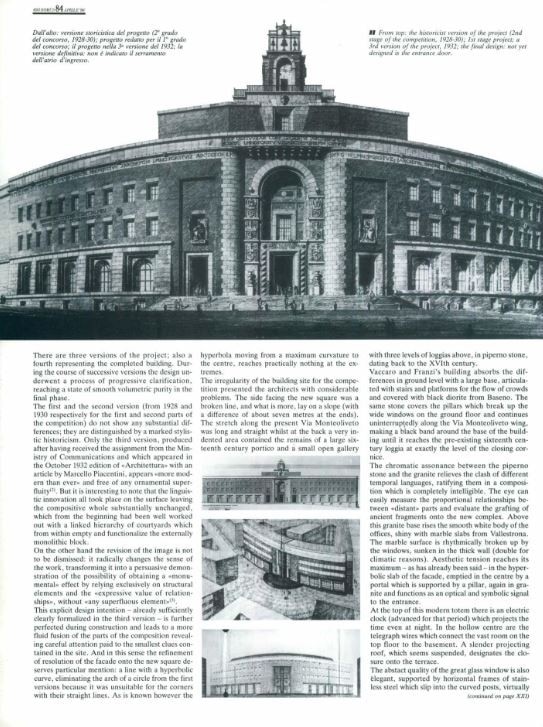

Del progetto esistono tre versioni; più una quarta, rappresentata dalla conformazione effettivamente realizzata. Nel corso delle successive elaborazioni il disegno ha subito un processo di progressiva decantazione, raggiungendo nella soluzione finale una levigata purezza volumetrica. La prima e la seconda versione (redatte rispettivamente nel 1928 e nel 1930 per le fasi di I e di II grado del concorso) non mostrano sostanziali differenze tra di loro e sono contraddistinte da un inequivocabile storicismo stilistico. Solo la terza versione – redatta dopo aver ricevuto l’incarico dal Ministero delle Comunicazioni e pubblicata sulle pagine di “Architettura” nell’ottobre del ‘32 con un articolo di sostegno di Marcello Piacentini – appare “moderna più che mai” e spoglia di ogni superfetazione ornamentale. Ma è interessante notare che l’innovazione linguistica sia avvenuta tutta in superficie, lasciando sostanzialmente immutato l’impianto compositivo, ben risolto fin dalla prima versione con una concatenata gerarchia di corti che svuotano e funzionalizzano dall’interno il blocco esternamente monolitico. D’altra parte la revisione dell’immagine è tutt’altro che trascurabile: muta radicalmente il senso dell’opera, traducendola in una persuasiva dimostrazione della possibilità di ottenere l’effetto “monumentale” affidandolo esclusivamente agli elementi strutturali ed al “valore espressivo dei rapporti”, senza “nessun elemento superfluo”(3).

Questa esplicita intenzione progettuale – formalizzata con sufficiente chiarezza già nella terza versione – viene ulteriormente perfezionata nell’esecuzione di cantiere, che conduce ad una più fluida fusione tra le parti della composizione e rivela un’attenzione agli indizi anche minimi del luogo. E in tal senso merita una particolare menzione la raffinatezza di risoluzione della facciata sulla nuova piazza con un tracciato a curva iperbolica, scartando l’arco di cerchio delle prime versioni perché figura inadatta all’attacco negli angoli con le linee rette. Com’è noto invece l’iperbole, muovendo da una curvatura massima al centro, ne raggiunge una pressoché nulla agli estremi.

L’irregolarità del lotto edificabile assegnato dal bando poneva ai progettisti problemi di non facile soluzione. Il lato prospiciente la nuova piazza si presentava come una linea spezzata e, per di più, dislocata lungo un declivio con forte inclinazione (con un dislivello agli estremi di circa sette metri). Il tratto sull’attuale via Monteoliveto era lungo e rettilineo; mentre sul retro l’area molto frastagliata includeva “ad incastro” i resti di un grande portico seicentesco e di un piccolo loggiato in piperno, a tre ordini di logge sovrapposte, risalente al XVI secolo. L’impianto architettonico ideato da Vaccaro e Franzi assorbe i dislivelli del suolo in un grande basamento, articolato con scale e pedane per il deflusso delle folle, e rivestito di diorite nera di Baseno. La stessa pietra riveste i pilastri che scandiscono le ampie finestre a pian terreno e continua ininterrotta sull’ala di via Monteoliveto, disegnando una fascia scura che avvolge alla base l’edificio, fino a raggiungere il preesistente loggiato cinquecentesco alla quota del cornicione di chiusura.

L’assonanza cromatica tra il piperno e il granito attenua lo stridore dei diversi linguaggi epocali, omologandoli in un gioco compositivo intelligibile in tutti i suoi passaggi. L’occhio può agevolmente misurare i rapporti proporzionali tra parti “distanti” e valutare l’innesto dell’antico frammento nel nuovo complesso. Al di sopra di questa base granitica si eleva il corpo bianco e levigato degli uffici, reso lucido dal rivestimento di lastre di marmo Vallestrona. La superficie marmorea è bucata dal ritmo costante delle finestre, ricavate ad incasso nel profondo spessore del muro (doppio per ragioni di climatizzazione). La tensione estetica raggiunge il clou – come si è accennato – nella lastra iperbolica di facciata, vuotata al centro da un alto portale sorretto da un pilone, a sua volta granitico, che funge da segnale ottico e simbolico dell’ingresso.

Moderno totem, il pilone regge in cima un orologio a comando elettrico (avanzato per l’epoca) che proietta le ore del tempo anche di notte. Nell’interno (cavo) corrono i fili del telegrafo che collegano la vasta sala panottica dell’ultimo piano con gli impianti dell’interrato. Una sottile pensilina, che sembra sospesa, disegna la chiusura sul terrazzo. Elegante peraltro è l’astratta partitura della grande vetrata, sorretta da infissi orizzontali di acciaio inossidabile che annegano negli stipiti ricurvi, prolungandosi virtualmente nei solchi incisi nel marmo e nelle linee di diorite che decorano le pareti interne. L’intero arredo è stato meticolosamente disegnato ad hoc in tutti i suoi dettagli: dai calamai agli orologi di vario tipo, alle insegne, ai divisori in vetrocemento, ai tavoli in marmo rosso di Monte Amiata inseriti nel disegno a strisce del pavimento. E gli stessi aspetti strutturali (per l’adozione di avanzatissime tecniche atte a ottenere grandi luci col minimo ingombro di supporti verticali) meriterebbero un’attenta disanima.

In fin dei conti il contrassegno più autentico del Palazzo sta in un desiderio quasi maniacale di perfezione che lo fa somigliare a una macchina calcolata in tutti i suoi ingranaggi; o meglio ad un gigantesco oggetto di industriai design. È innegabile, per altri versi, il debito contratto da Vaccaro nelle giovanili incursioni nel Futurismo, nella più matura apertura alle suggestioni espressionistiche di Mendelsohn, e nella stessa inconfessata ammirazione per il Razionalismo italiano.

(1) 11 bando del concorso è pubblicato in «Architettura e Arti Decorative», giugno 1928. Tra i membri della commissione giudicatrice spicca il nome di Gustavo Giovannoni, presidente in quegli anni anche della commissione per il PR di Napoli. Gli elaborati dei cinque gruppi ammessi al secondo grado sono pubblicati nelle pagine della stessa rivista nel numero di settembre 1929 e, nella seconda versione, nel numero di settembre 1930. A nessuno dei concorrenti fu assegnato il primo premio. Tuttavia al gruppo Vaccaro-Franzi fu riconosciuto il secondo premio, a differenza del semplice compenso spesa corrisposto agli altri. L'incarico del progetto esecutivo fu affidato dal Ministero delle Comunicazioni a Vaccaro e Franzi ca 2 anni dopo l'ufficializzazione dell'esito del concorso.

(2) Cfr. M. Piacentini, Opere di Giuseppe Vaccaro, in «Architettura», ottobre 1932. Già collaboratore nello studio di Piacentini nei primi anni Venti, Vaccaro aveva stretto in quegli anni un più saldo legame con l'amico-maestro collaborando alla realizzazione del Ministero delle Corporazioni a Roma (concorso vinto da entrambi ex-aequo nel 1928).

(3) G. Vaccaro, G. Pranzi, Edificio delle Poste a Napoli, in «Architettura» agosto 1936, p. 355.

Servizio fotografico: Mimmo Jodice Materiale storico: Archivio Vaccaro (foto De Antonis)