di Paolo Campiglio

Vanessa Beecroft, Thomas Kellein, Hatje Cantz Publishers Verlag, 2004 (pp. 224, s.i.p.)

Mangiare qualche volta, dormire quel che basta, travestirsi, apparire, pesare il proprio corpo quotidianamente appaiono alcune regole base con cui ogni adolescente si appresta ad affrontare il mondo adulto che lo guarda, conservando un po’ di quella ingenuità infantile che si configura come fragile baluardo verso l’esterno. Questo universo è alla base dell’esperienza estetica di Vanessa Beecroft, l’artista celebre per le sue performance realizzate con le modelle nei più importanti musei del mondo, tra gli artisti italiani più noti a livello internazionale. Oggi una monografia, edita da Hatje Cantz nel 2004, a cura di Thomas Kellein, prende in considerazione l’intero percorso dell’artista dal 1993 al 2004: si tratta di un volume pubblicato in occasione della seconda tappa della mostra retrospettiva alla Kunsthalle di Bielefeld (9 maggio-22 agosto 2004) organizzata in prima battuta dal Castello di Rivoli (con imponente catalogo annesso, Skira 2003) che, in un formato agile dalla grafica essenziale, come si conviene alla casa editrice tedesca, rappresenta un buon strumento di conoscenza e approfondimento.

Il volume si compone, infatti, di un esauriente saggio iniziale di Kellein e comprende due importanti interviste svolte dal curatore nel 2002 e nel 2004, dalle quali emerge il passato personale dell’artista, le proprie esperienze adolescenziali, componenti che contribuiscono alla lettura dell’opera della Beecroft in una chiave nuova rispetto agli stereotipi correnti ormai, in un certo senso, standardizzati. Kellein si rifà all’indagine avviata da Germano Celant in occasione della mostra torinese, dove emerge, ad esempio, che fin dall’infanzia vissuta in un paese sul lago di Garda l’artista affidava alle amiche raccolte di storie disegnate a matite colorate; che aveva una buona cultura cinematografica, da Antonioni a Buñuel, e che nel corso dell’adolescenza negli anni Ottanta a Genova gli studi di anatomia del corpo femminile al Liceo Artistico, così come l’analisi dei corpi di Raffaello, coincisero con una presa di coscienza del proprio corpo e della sua espressività, come del dramma dell’anoressia e della bulimia, che la ragazza constatava nelle sue compagne di scuola.

Inoltre, la successiva tappa all’Accademia di Brera di Milano, dal 1989 al 1993, se ha rappresentato il suo ingresso nel mondo dell’arte, dall’altro ha accentuato il senso di estraneità della Beecroft nei confronti delle esperienze ‘artistiche’ in senso proprio: seguiva le lezioni di Fabro, ma la sua attrazione, per esempio, era sempre più rivolta al concetto stesso di ‘posa’ dei modelli dal vero, le sue inclinazioni verso la scenografia e il mondo della moda. Tutti elementi che spiegano con maggiore chiarezza l’origine della prima performance da Luciano Inga-Pin nel 1993, in cui la Beecroft aveva presentato il proprio diario in forma di libro, dove ossessivamente, giorno per giorno, ora per ora, dal 1983 aveva annotato il cibo ingerito, mentre alcune ragazze indossavano vestiti e accessori di Vanessa.

Il suo appare, quindi, fin dall’inizio un lavoro che prende il proprio passato come emblema di una condizione esistenziale diffusa, come luogo di confine tra pubblico e privato. Nel volume è raccolta una selezione delle prime tempere su carta (1994-1995) alla base, poi, di molte performance: in quelle figure femminili disegnate come icone, di un’apparente naïveté, alla Warhol, dove ricorrono particolari come le gambe, il torso femminile, il volto con la parrucca, è da intendere, come sostiene anche Kellein, l’origine del sistema linguistico che sarà proprio delle performance. Riguardo a questa produzione che l’ha resa famosa, il volume raccoglie un’ampia sezione di Polaroid (1994-1999) e di fotografie professionali degli eventi, in sostanza le opere esposte, che provengono da musei e dai maggiori collezionisti.

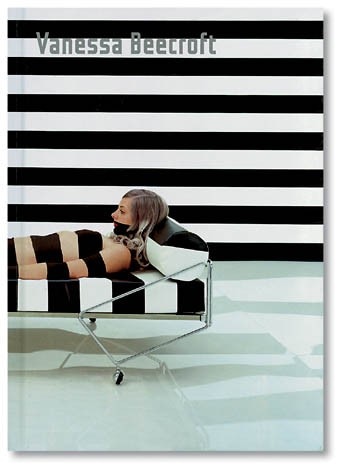

Sono 52 le performance realizzate fino al 2004 in tutto il mondo (catalogate dall’artista con la sigla VB01…): dopo il trasferimento a New York, infatti, l’attività della Beecroft si affina e si specializza nella realizzazione di eventi performativi che implicano la presenza di modelli dal vero, con varianti che derivano dal luogo, dallo spazio o dal contesto specifico. La suggestiva immagine di copertina del volume, che è ispirata agli interni progettati da Gio Ponti per gli uffici del presidente della Ferrania a Roma nel 1936 (con un riferimento indiretto al film e alle pellicole), con le caratteristiche strisce bianche e nere, documenta le pose compiute dalla sorella dell’artista e da un’amica nigeriana, sdraiate sul lettino a strisce di Ponti e a loro volta dipinte rispettivamente di strisce nere e bianche.

È evidente nei lavori della Beecroft la riduzione del corpo a icona, ad elemento estetico, algido e intoccabile, ma anche la polarità, l’ambiguità del doppio, la stretta relazione con lo spazio, per cui spesso le modelle si confondono con lo spazio circostante, o, per contrapposizione, appaiono risaltare. Prevalgono in questo caso scelte puramente estetiche che l’artista realizza mediante lo staff dello Studio Beecroft, una serie di abili professionisti al suo servizio che si occupano di sviluppare e perfezionare, dal casting delle modelle, alle fotografie, ai video, l’idea iniziale di Vanessa. La quale, però, segue da vicino la genesi dell’opera, come una regista. Il volume pone in luce, infine, come nel suo lavoro sempre più stretto appaia il legame con la moda, per cui le modelle indossano elementi ispirati a YSL o suggeriti da Prada, ma al tempo stesso appare chiaro come la sua attività rappresenti con un linguaggio raffinato, nell’accentuazione dei caratteri di nudità femminile e mediante un sapiente maquillage, la parodia stessa del mondo della comunicazione.

Paolo Campiglio Critico d’arte

Beecroft e il corpo icona

View Article details

- 29 giugno 2005