SJL: Non dimenticherò facilmente i giorni che ho passato nel Tohoku. Penso sia la cosa più vicina alla fine del mondo che abbia mai visto.

C'è quell'espressione di Norberg Schultz, genius loci -che a dire il vero non mi ha mai entusiasmato tanto- che mi tornava in mente mentre ero lì, in mezzo a un mare di macerie, un'aria irrespirabile, un odore fortissimo di cose morte e imputridite, spuntavano ricordi spezzati e ridotti a frantumi da tutte le parti. Mentro ero lì mi veniva in mente -chissà perché- questa parola: genius loci. Adesso nelle aree colpite non c'è più loci e nemmeno genius, è come se non ci fossero più né spirito, nè energia. È un luogo esaurito. Per ricaricalo ci vorrà tempo.

All'università di Tokyo, al Laboratorio Kuma, abbiamo in cantiere tre progetti. Il primo riguarda il "Gareki Museum", ovvero il museo delle macerie, un luogo simbolo che sarà costruito con le macerie prodotte dalla distruzione dovuta a terremoto e tsunami.

Il secondo progetto è la "1000$ House". Le case sono il vero problema, perché la soluzione abitativa offerta dai container temporanei è umiliante, può andare bene per un po', ma poi ne va della dignità della vita delle persone. Quindi si è pensato a delle soluzioni a bassissimo costo, utilizzando come materiale da costruzione materiali riciclati, scarti industriali, ecc. tutti reperiti a costo zero che renderebbero possibile raggiungere l'obiettivo difficilissimo di costruire una casa a mille dollari.

Il terzo progetto invece è nato da una collaborazione fra l'associazione Italians for Tohoku e il laboratorio Kuma. Stiamo lavorando per realizzare un'architettura di pubblica utilità per RikuzenTakada, una città una volta bellissima, adesso devastata, che è stata adottata dalla comunità italiana in Giappone. Speriamo che il tutto vada in porto. Sarebbe un segnale di grande positività.

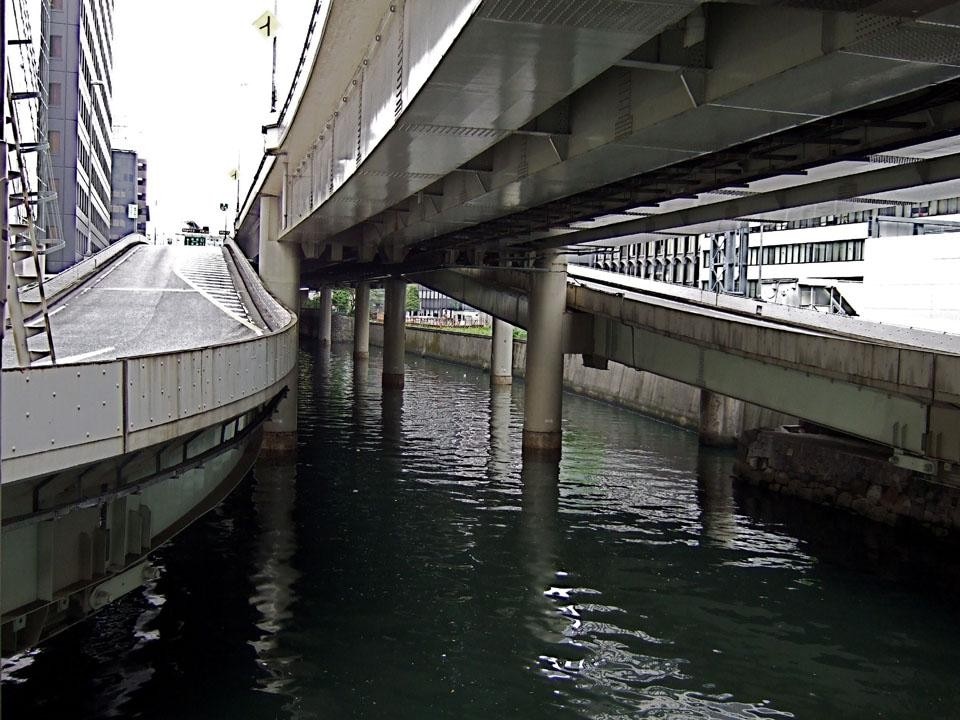

Ci sono due libri, i Racconti della prosperità di Edo e i Racconti della prosperità di Tokyo, rispettivamente best seller di inizio 1800 e 1900, che permettono di annotare le differenze fra una Edo pre-moderna e una Tokyo che si apre al mondo e comincia a partecipare alla modernità degli stati occidentali. Edo era il modo in cui veniva chiamata Tokyo prima che l'imperatore vi si trasferisse nel 1868. Allora, al centro di Edo era il palazzo dello Shogun (la massima carica militare che aveva amministrato il potere al posto dell'imperatore sino al 1868), da cui si snodava una spirale di canali d'acqua, di tanto in tanto intersecati da altri canali, che definiva l'impianto urbano della città. Questa maglia d'acqua costituiva il sistema dei trasporti di Edo. Inoltre tanto gli scambi commerciali quanto gli incontri e gli spettacoli avvenivano sempre vicino ai ponti.

Il processo di modernizzazione che si avvia a fine '800 investe progressivamente tutti i campi e incide anche sulla struttura spaziale della capitale: al trasporto via acqua viene preferito quello su terra, agli edifici in legno e carta vengono preferiti mattoni e vetro.

Così, se la gente che popola i Racconti della prosperità di Edo si riuniva a teatro, nei parchi all'aperto, o anche nelle "case di compagnia" (i bordelli), la gente che popola i Racconti della prosperità di Tokyo consuma oggetti come simboli della modernità, va in giro a visitare le nuove costruzioni che nascono a Tokyo e a meravigliarsi della loro tecnologia avanzata. L'interazione, dall'essere soprattutto fra persone e persone, passava ad essere anche fra persone e cose.

Il Novecento è stato visto da filosofi, architetti e sociologi, fra gli altri, come un secolo che ha progressivamente perso senso di realtà (per eventualmente produrne uno nuovo). Qui a venir meno è stato il senso della città come tessuto collettivo di veri luoghi di incontro...

Kuma scrive di come il mondo sarà ‘giapponesizzato’ perché l’architettura tradizionale giapponese è un tesoro di esempi di spazi intermedi e transitori capaci di generare soluzioni architettoniche compatibili con l’attuale richiesta di una maggiore sensibilità naturale

Sicuramente la gente ha voglia di cambiare.

Kengo Kuma, nei suoi ultimi libri, scrive di come il mondo sarà 'giapponesizzato' perché l'architettura tradizionale giapponese è un tesoro di esempi di spazi intermedi e transitori capaci di generare soluzioni architettoniche compatibili con l'attuale richiesta di una maggiore sensibilità naturale. In un certo senso è anche di questo che mi sto occupando.

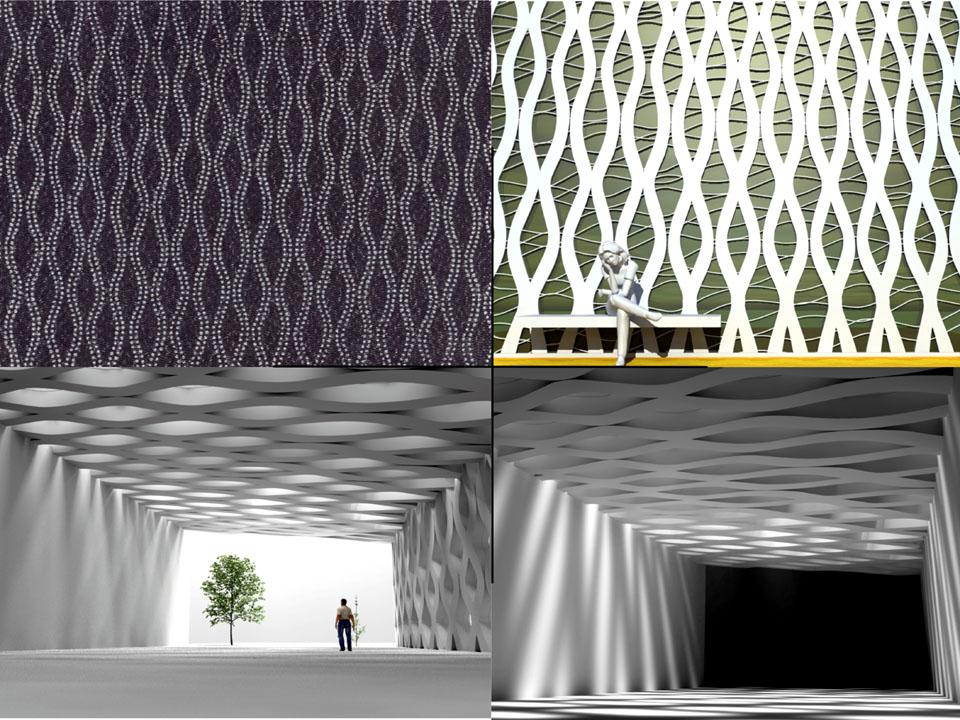

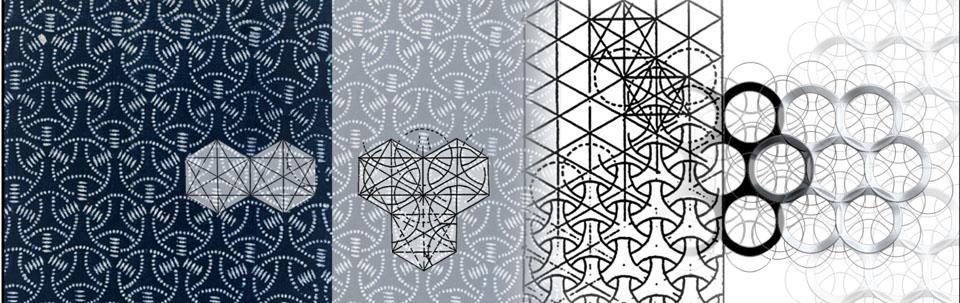

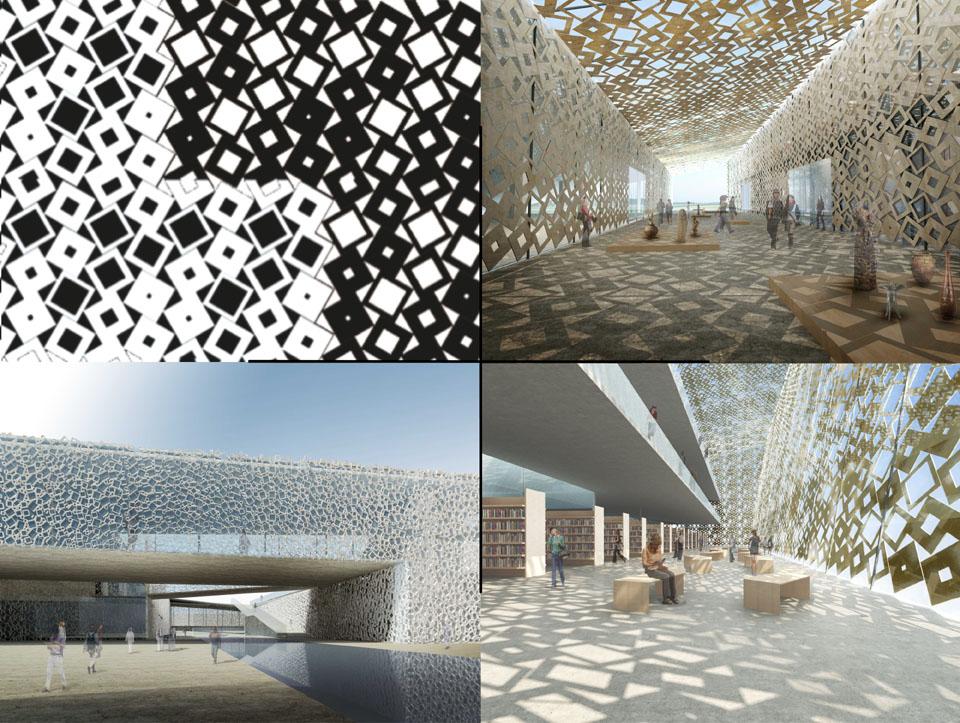

In questi ultimi due anni al laboratorio di Kuma dell'università di Tokyo, mi sono interessato ai pattern tradizionali giapponesi: elementi duttili, ripetibili, adattabili a differenti contesti, capaci di produrre prestazioni strutturali, energetiche o estetiche. I pattern -intesi come motivi geometrici e ornamentali- sono sempre stati presenti nel dibattito architettonico. In Giappone, in un graduale e continuo processo di sviluppo, l'artigianato locale è riuscito ad adattare e semplificare le proprie forme e senso estetico fino a raggiungere, attraverso una evoluzione progettuale incessante, un grado di estrema purezza. Ciascun motivo/pattern ha raggiunto un livello di perfezione grafica simile a quello di simboli e icone, rendendone così ideale l'applicazione nell'utilizzo decorativo-spaziale.

I pattern, dopo essere stati eliminati dall'architettura moderna in quanto considerati inutile ornamento, non organici al processo progettuale, sono oggi visti dall'architettura digitale come dynamei, ovvero come potenziali generatori di forme. A oggi essi rimangono largamente non teorizzati, ma ritengo che grazie al cambiamento di paradigma in atto, è possibile ripensare sia senso e ruolo che possono avere come diagrammi di organizzazione dello spazio, sia come elementi generativi del progetto. Con l'avvento dell'architettura digitale e il conseguente set teorico emerso -design generativo e parametrico, macchine a controllo numerico, fabbricazione digitale- si è aperto un nuovo orizzonte cognitivo.

In un tentativo di sintesi fra cultura e tecnologia, i pattern tradizionali giapponesi -grazie al design generativo- emergono come elementi strutturanti organicamente architettonici. Attraverso la mia ricerca cerco di delineare un processo progettuale che salvaguarda la tradizione, interpreta la contemporaneità e porta alla produzione di una nuova declinazione dell'intangibile.