Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città, Maria Vittoria Capitanucci, Skira, Milano 2008 (pp. 192, € 30,00)

Ernesto Rogers così si esprimeva nel numero 205 di Domus del gennaio 1946: "Da ogni parte la casa dell'uomo è incrinata (fosse un vascello diremmo che fa acqua). Da ogni parte entrano le voci del vento e n'escono pianti di donne e di bimbi. Dovremmo accorrere con un mattone, una trave, una lastra di vetro e invece eccoci qui con una rivista. All'affamato non diamo pane, al naufrago non una zattera ma parole… Una rivista può essere uno strumento, uno staccio per stabilire il criterio di una scelta… Si tratta di formare un gusto, una tecnica e una morale, come termini di una stessa funzione. Si tratta di costruire una società. Aiutiamoci tutti a trovare l'armonia tra la misura umana e la divina proporzione". Questa lunga citazione ci sembra possa ben illustrare il ruolo svolto dallo studio Latis nel rinnovamento del tessuto urbano di Milano nel dopoguerra, ruolo oggi finalmente analizzato dal lavoro di Maria Vittoria Capitanucci. Il volume Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città introdotto da Gillo Dorfles e con un saggio di Augusto Rossari vuole essere una attenta ricognizione sulla Milano dalla ricostruzione fino ai giorni nostri attraverso il costante ed elegante lavoro dei due professionisti milanesi.

città che si ricostruiva per frammenti, dove era forte l'attenzione verso un lavoro di qualità capace di svolgere un ruolo positivo attraverso un impegno individuale e una ricerca rigorosa all'interno del proprio mestiere, per dirla con le parole dell'architetto Gandolfi "uno spirito di ricerca proprio di architetti costruttori più che disegnatori… era appunto l'attenzione al modo di costruire, la ricerca di bontà della pasta e di solidità del tessuto e della struttura… un ritorno umile al tema, alla materia, al peso, ai limiti dell'architettura che si deve erigere e che si erige". Progettarono alacremente per costruire, nel vecchio tessuto urbano, inserti consoni alle nuove necessità, attraverso una poetica di edificazione civile, capace di ricucire le lacerazioni dei bombardamenti e recuperare alcuni valori importanti della tradizione. Furono forse l'ultima generazione di architetti che in quegli anni iniziava la professione e, pur tra ricerche e realizzazioni contraddittorie, ebbe un comune denominatore culturale tale da costituire una pagina autonoma della "scuola milanese". "I Latis - scrive Rossari - costituiscono un gruppo accomunato dalla peculiare serietà e coerenza professionale della scuola milanese, la quale si riconosce più nella capacità tecnica di dare risposte ai problemi e alle necessità dei committenti che nella ricerca di uno stile". Vito e Gustavo Latis rientrano nella categoria dei 'prosatori', secondo la definizione di Zevi, in quanto scarsamente inclini alla teorizzazione e alla realizzazione "dell'opera d'arte". Essi sono in primo luogo riconducibili alla figura di due architetti raffinati, attenti alla tecnologia e alla produzione contemporanea, oltre che pronti a captare diversi stimoli culturali per poi fonderli nella quotidianità della loro sapiente pratica costruttiva.

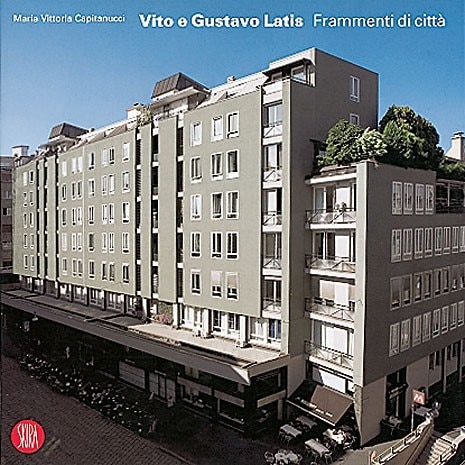

Gli edifici dei Latis si introducono nel tessuto urbano senza paura di appartenere all'architettura moderna e rivelano una composizione che lascia trapelare le radici del loro modo espressivo e l'elaborazione tecnologica della forma. Nel modo di lavorare dei Latis è presente una sorta di costante ambivalenza. Talvolta vogliono esprimere il fascino e la bellezza della funzione, della struttura e quindi la fanno emergere con forza: è il caso del condominio di viale Monterosa in cui gli elementi strutturali sono dichiarati nella loro necessaria interezza. Altre volte invece, con la stessa sicura eleganza scelgono di velarne l'esistenza privilegiando la fantasia e la ritmicità della composizione, come avviene per l'edificio di Piazza della Repubblica, dove l'adozione di profilati metallici sovrapposti alla facciata e l'inserimento dei blocchi chiusi dei bow-window crea una dinamicità di pieni e di vuoti, che determina sul fronte una svolta astratta, tendenza comune ad altri protagonisti della scena cittadina tra i quali in primo luogo Asnago e Vender. I Latis con questa ricerca si ricollegano al clima culturale inaugurato in quegli anni a Milano dove era fiorita la pur breve esperienza del Movimento Arte Concreta che aveva ipotizzato e talvolta compiuto una felice sintesi delle arti. L'obiettivo che più interessava era quello di scomporre la stereometria dell'edificio in modo da "conciliare il libero fluire delle superfici del neoplasticismo olandese con la griglia razionalista" come lo stesso Vito Latis dichiara. La ricerca dell'inserimento dell'edificio nel contesto urbano porta a nuove soluzioni. Come in via Turati, dove l'edificio è caratterizzato oltre secondo le diverse destinazioni anche dalla posizione e urbana e paesaggistica. Scrive la Capitanucci: "La frammentazione dei corpi permetteva anche scorci inaspettati, diversi orientamenti e dunque variazioni tipologiche nel medesimo contesto: così è in via Turati dove all'elemento principale si incastra l'edificio minore su via Montello. La ripiegatura dei corpi dove l'edificio gira o si attacca all'elemento principale è sottolineata, qui, dal taglio della loggia e, verso l'interno, dalla sottile finestra". Così dall'iniziale orientamento razionalista acquisito dalla partecipazione alla MSA, che si esprimeva attraverso un linguaggio sobrio e di intensa verità costruttiva, si passa al rinnovamento della modernità, fino alla riscoperta della tradizione e della storia. È il caso della ristrutturazione del Palazzo di via Bigli, dove "storia e natura qui rivestono un ruolo fondativo per il progetto architettonico e, nel gioco di rivelare l'antico, sempre più il linguaggio si faceva essenzialmente moderno, nelle scelte compositive e nei materiali". Negli anni Settanta e Ottanta le realizzazioni dello studio si spostano fuori dalla città e si esplicano in parte nella costruzione di edifici religiosi, di diversi complessi industriali oltre che residenziali. Anche questa parte è ampiamente documentata nel testo ricco di un ottimo apparato fotografico oltre che dalla documentazione di disegni d'archivio e dalle esaurienti schede redatte da Gianluca Cesana, Federico Ferrari e Stefano Poli. Va inoltre sottolineato il merito del volume di Maria Vittoria Capitanucci di "aprire un cassetto" in cui era racchiusa una pagina di storia di Milano, della sua immagine, della sua cultura, di forte riconoscibilità, che nel periodo successivo si è purtroppo perduta e forse per questo necessita ora di una attenta riscoperta e valorizzazione.

Claudio Camponogara Architetto